2022 Chestnut League SPORTS ACADEMY

チェスナットリーグ本部 運営委員長 池野邦彦の特別講演

ハラスメント・スポーツマンシップ等関するコーチ研修

| 開催日 | 2022年7月23日(土) |

|---|---|

| 開催場所 | AP大阪淀屋橋ビル |

| 参加人数 | 約110名(オンライン参加も含む) |

今回で11回目を迎えたチェスナットリーグ・スポーツアカデミーは、 本部運営委員長 池野邦彦から「ハラスメント・スポーツマンシップについて」 本部審判部副部長 松澤裕之様からは、「チェスナットリーグルールについて ~みんながより安全に楽しむために~」 2つのテーマで講演して頂きました。 また講演には、チェスナットリーグ関係者・コーチ・チアコーチがオンライン含め約110名の方々にご参加頂きました。 ご講演させて頂きました内容をご紹介させて頂きたいと思います。

「ハラスメント・スポーツマンシップ等関するコーチ研修」

◆チェスナットリーグとは(基本理念)

- 勝つためだけを目的にせず、フィールドの内外両方で、健康な身体と健全な精神の育成を目指す

- 全ての人の安全性と楽しさを最大限に目指す芝のグラウンド・安全ルール優先

- チームワーク・思いやる心・献身・誠実を一生の価値観として養う

- フイールド内での活動に対しての個人的な表彰はしない

- 選手やチアリーダーのチームからのカットなし、トライアウトなし

- 年齢の低い選手には、チェスナットリーグでプレイブックが統一され、フィールド内での指導も可能

- チェスナットリーグのコーチや保護者への教育的な事項も推進

チェスナットリーグ代表 久保田 薫

◆スポーツマンとして良い振る舞い・良くない振る舞いとは?

〇良い振る舞いとは

試合の後で対戦相手と握手する、プレイの後で相手選手が倒れていたら助け起こす、負傷した選手を気遣う、審判の全ての判定に従うスキルの不足しているチームメイトを元気づける、対戦相手の素晴らしい努力を誉めたたえる。

〇良くない振る舞いとは

汚い言葉を吐く、わざと対戦相手に怪我を負わせる、作戦やプレイで不正な事をする、他の選手のミスをとがめる、対戦相手に対して

得点を積み上げる、チームメイトの努力・スキル・人種・民族・サイズをからかう。

例としてこの様なお話がありました。

◆スポーツ界の問題・社会における課題

チームにハラスメントはありませんか?というお話があり、体罰、暴言、いじめ、ハラスメント、モラル、勝利至上主義等のスポーツ界の課題は多くの社会課題と繋がるというお話がありました。その全てが人が関わる人災であり、その唯一の解決策が教育だというお話でした。

その問題の解決策として、スポーツマンシップがキーワードという事です。

スポーツを愉しむ為に必要な物は、相手(仲間、プレーヤー)、ルール、審判、これらが全て充実していてスポーツを愉しむ事が出来ますが、対戦チームはあくまでも敵ではなくて相手と思い、スポーツを愉しむ為の大切な仲間だと思うことが大事だというお話をありました。

またスポーツを愉しむ為の根幹として、尊重(大切に想う心、許容する心、感謝する心)が大切だというお話があり、

スポーツマンに必要な気持ちが

| 尊重 | プレーヤー・ルール・審判を大切に思うキモチ |

|---|---|

| 勇気 | リスクを恐れず責任を持って決断し挑戦するキモチ |

| 覚悟 | 困難を受け入れ最後まで全力でやり抜くキモチ |

この3つが気持ちが整っている人がスポーツマンだという話がありました。

チェスナットリーグ審判部 松澤 裕之 副部長の講演

チェスナットリーグについて~みんながより安全に楽しむために~

チェスナットリーグ審判部 松澤裕之副部長より、本年度のルール変更についてご説明をして頂きました。 松澤氏よりチェスナットリーグのオリジナルルール成立ちや今年度のルール改定の項目について、お話を頂きました。チェスナットリーグのルールは安全面を最優先に考えており、通常のアメリカンフットボールをイメージする方にとっては、物足りない部分があるかもしれませんが、アメリカンフットボールの技術を教えるのではなく、アメリカンフットボールを通じて、たくさんの事を学べる場にして欲しいとお話がありました。 ご自身も大阪ベンガルズのご出身ですが、今後もリーグ運営にご協力を頂きたいと思います。

<講習後>アンケート回答

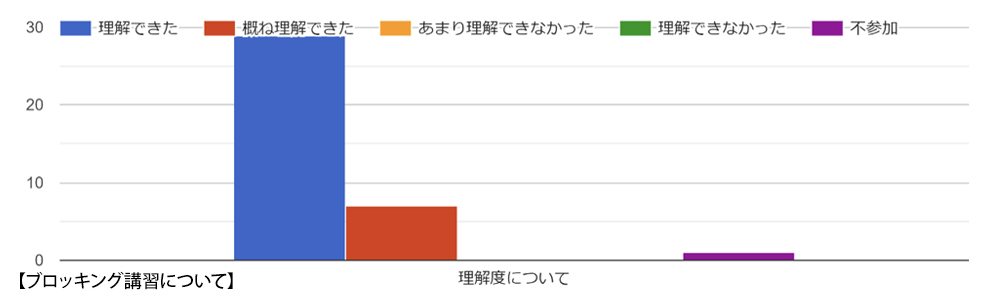

■ブロッキング講習について

Q.講習の後、チーム練習はどのように変化しましたか?

またどのようなことに気を付けて指導されていますか?

- 安全、安心を留意した指導を意識が強くなり、具体的な指導方法をクリニックにて示して頂いたので指導がやり易くなりました。

- ブロック練習の内容を変更 ブロックは頭からいってはいけない

- 危険がないように気をつけている

- チーム内の全コーチがブロッキングに対して統一された認識を持つことができ、 指導につながった。

- 講習内容の取り入れを実施中です。

- LBへのブロッキング練習でのハンドヒットを意識して指導しています。

- ヘッドアップクリニック後、明らかにヒット時の音が小さくなった。

- 元々ヘッズアップを指導して参りましたので、以前から特には変わっておりません。

- 全員共通でのブロック練習が増加した。

- ハンドヒットについては、従来よりチーム内で行なっていました。チーム内(コーチによって)理解度はまちまちであったため、更に理解を深めるために有効であった。

- one on oneで、ヘルメット同士の当たる音がしなくなった

- ブロッキングについては従来から本研修内容で指導出来ていた為大きな変化はなし。

- 勝ちに拘らず安全に楽しむフットボールを心掛けて練習しています

- 子どもたちに頭部の大切さをより伝え、ヘッドアップをより意識させる

- HUBの考えをベースに選手自身も相手に対しても怪我につながるようなブロッキングをすることのないように指導しています

- 頭を守るという重要性を再度認識して練習をしている。

- WRブロッキング練習において、頭からのヒットすることがなくなった。頭からは絶対だめだと言うことを指導

- 頭部から当たることは危険であることを繰り返し伝えるとともに、クリニックで学んだヒットの練習を中心に指導している。

- 頭から当たる事が無いよう、指導しております。

- 相手は子供だと再認識し言葉を選ぶようにしています。

- ヘッドアップ及びハンズオンリーでのブロッキングの意識が高まったと思います。

- ブロッキングに対する考え方が変わったかと思います。 ブロッキングは、頭から行くのではなく手腕から行くことに気をつけています。

- 基本的にヘルメットを着用して練習をしない。だから頭から当たらない。試合の時に安全の為にヘルメットを被る。

- 安全性、ブロッキング

- ブルネックの概念が変わりました。

- 新しいブロックの練習を取り入れた

- 頭を当てないヒット、ブロックの練習に時間を割くようになりました。 決して不幸な事故、怪我のない様に

- 選手の安全を第一に指導しております。

- ヒットの練習の都度、ヘルメットが当たらないように指導

- ブロッキング方法、姿勢等について指導の意識が変わりました。

- 自分が怪我しないことは勿論ですが、相手を怪我させないためのテクニック

- 従来から指導している内容ですので、変化はありません。

- コーチ同士でブロッキングの話し合いをするようになりました。

- 過度のブロックについて内容の周知徹底を指示しています。

- 頭から当たりにいかない様に徹底しています。

- 基本理念の遵守 ヘルメットで当たらないヒットの実践

- ヘッズアップの徹底

- ブロッキングの方法と指示が統一できる

- 押し込むのはなく壁を作るイメージで・・・を徹底します。

- 手によるヒットを徹底して指導しています。

- 頭部ヒット厳禁。ハンドファースト

- 当たりの強さは必要ないことを意識しています。

- 安全面で必要な事ではあると思います。子供達の理解もできてきましたので継続して指導します。

- 従来通り、基本理念による指導

- 再度、基本から指導しなおしました。

- 皆で変われることが大切。継続的に頑張りましょう

- 3点ブロックを使わないという課題がありますが、これからの指導で疑問が生まれたら意見させて頂きます。

- ト練習時はヘルメットをつけず、ハンドファーストの声の元、3点というワードがなくなりました。

- 頭であたらない事を徹底しております。

- 毎練習新しいブロッキングを練習し、安全なフットボールの考え方をプレイヤーにも理解してもらうことを心がけている。

- 頭でのヒットを禁止し、踏み込んで腕のヒットを指導している。

- 特に小学生の練習で学んだことを取り入れました

- 全てのメニューに今回のフットボールポジションを意識させる様にした。

- 今までと変わらず、頭からのヒットは絶対にしないよう再度徹底した

- HITの練習、1on1の練習で ヘルメットであたらないように子供気をつけるようになりました。

- 出来るだけ頭から当たらないように指導しております。

- 腕の正しい使い方、ヘルメットから相手に突っ込まない。

- 頭でブロックしない様に注意する。

- ヒットのポイントを意識するようになりました。

- 頭からブロックにいかない

- 3点ブロックから2点ブロックへの指示をしていますが、腕力がないので難しい。根気よく指導していきます。

- 子どもたちの安全と相手をリスペクトする意識を育んでいきたい

- 頭の位置を意識し、指導。

- ブロックの練習時間が増えた。

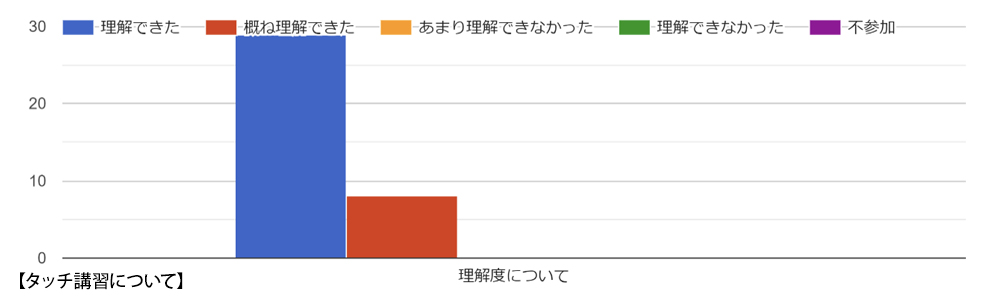

■タッチ講習について

Q.講習の後、チーム練習はどのように変化しましたか?

またどのようなことに気を付けて指導されていますか?

- タッチの声が消えました。

- 両手でタッチし、押すではなくタッチするように指導

- できる限り相手に近づき、力任せなタッチはしないよう指導

- まだ、十分に指導に活かせていない現状です。 テクニック面での指導部分が多いので、練習方法を現在模索中です。

- 各コーチの指導方法が変わった

- タッチの認識を選手にしっかり伝え、何がダメなのかを伝えて練習に取り組んでおります。 やはり勢い余ってキャリアーを吹っ飛ばすこともありますが、そこに対してはしっかり指導をしております。 選手同士でも指摘できるレベルまで持っていきたいです。

- バックスのメンバーに個別に指導中

- 突き倒す様なタッチはしないように指導しています。

- 今まではタッチの方法について指導した事がなかった。これだけでも一歩前進

- 突き飛ばすような行為が減少した。

- タッチの声の大きさは関係無い! は意外でした。

- 突き飛ばすようなタッチは無くなった

- 自分の認識では声をタッチコールを出してタッチするものと思い込んでいた為、今回の研修を受け指導に繋げた。

- 危なくないように注意して指導しています

- 勝利することも大切であるが、子どもたちがフットボールを楽しめるように安全に指導しようと思います。

- タッチも勢いが余れば怪我につながるリスクがあることを繰り返し指導しています

- タッチのやり方を再度指導している。

- タッチの声は出さず、しっかりタッチすることに重き置いて指導

- サイドラインへ逃げて行くキャリアに対し、押し出さないよう指導しております。

- サイドラインに押し出す、背後から押すようなタッチについて、指導がされるようになったと感じています。

- タッチの定義付けを意識して指導しています。

- 上からタッチを徹底

- タッチの仕方 特に勢いのついた資料

- オープンタッチの際、突き飛ばす子が減りました。

- 新しいタッチの練習を取り入れた

- タッチの声が要らないことを説明。サイドラインぎわの無理な進行はしない。止まる、サイドに出る勇気をレクチャーしている。

- 安全かつ確実なタッチを心がけて指導しております。

- 突き飛ばすような形にならないように指導

- 距離感をしっかりつかむことができるよう心掛けている。

- ブロッキング同様のこと

- タッチの声が不要であると指導するようになりました。

- ボールキャリアに対して集めってタッチすることを重視しています。

- 基本理念の遵守 サイドライン沿いの怪我リスクの軽減

- 声を出さなくて良いので両手タッチと突き飛ばさない 2点の徹底

- タッチの指導がフォームで指導ができた

- 頭からいかないは徹底します。

- 特にサイドラインでのタッチ等の認識力が変わりました。

- 相手に飛び込まず、しっかりとステップする。

- 従来通り 基本理念による指導

- 常に皆でかんがえましょう。子供が安全にフットボールができるように。

- インサイドアウトでしっかりと相手に寄せるという意識が高くなってきた

- 突き飛ばさず、上から下へのタッチの徹底

- 相手を痛めつけるタッチはなくなった。

- タッチの声の指導はやめている。飛び込んでタッチはしないように注意している

- タッチの声出しの抑制 インサイド・アウトの練習を取り組んでいる。

- 背中へのタッチとサイドライン際のタッチやゴール前でのキャリアーへ注意し、タッチで倒れた選手への配慮や思いやりを持つように再度徹底しました。

- 突き飛ばすようなタッチは減った。スティフアームもしないようにRBは意識しているようです。

- 出来るだけ両手で上から振り下ろすようにタッチすることを指導してます。

- ライン際のタッチについて、怪我をさせないように。

- 声を出すより、大きなフォームでタッチさせるようにしている

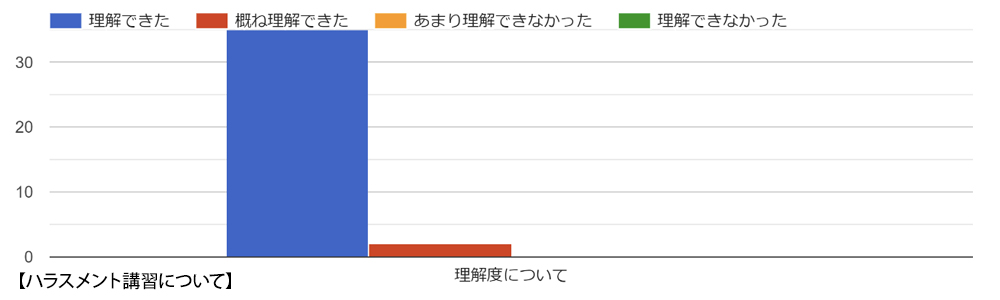

■ハラスメント講習について

Q.ハラスメント講習を聞いて今後の指導について活用したい点などお聞かせください。

- 子供達が楽しく練習 試合を楽しめる環境を作るように努める

- 一番大事なことは、コーチ、選手、保護者が共有し、相互理解することだと思います。 常に指導者が意識することが大切と思います。

- 相手のことを思いやる心をもたせるように指導していきたい

- 発言の工夫することを考えさせられた

- スポーツマンとしての3要素などコーチ全員が再認識し、選手自身に対して指導していきたいです。

- 尊重し、される関係を作る。関西弁を気をつける。

- 対戦相手は敵ではなく、相手チームのいいプレーも称える。

- 自己、選手ともに認識していく

- 子どもたちの人間形成の場であり、教育の場であることを認識しました。子どもたちの成長になるように自分の言動にも注意をして指導をして参ります。

- 自分自信含め、チーム内の事ばかりを考えるのでは無く、相手チーム対する意識(言葉遣い含め)を持つ事の重要性を再認識しました。

- 自身の言動を今一度注意する。

- チーム内(監督、コーチ)で今一度、共有と再認識が必要だと感じました。 とても良いお話を頂き有り難う御座いました。

- 個としての尊重を大切にしたい

- 自分はそう思っていなくても受けて(子供の事を考え、一つ一つの発言にも更に気をつけるよつになった。

- 子どもたちへ声をあらげず、分かり易く指導していかないといけない。

- コーチだからといって上から目線になるのではなく、選手と同じ目線で指導するように気をつけています

- 個人的に指導法を見直し、適切な指導を再度構築する。

- 失敗した事に対して、自身で考える事を重視した指導を行う

- 今の時代にあった指導を心がけていきたいと思います。 大人と子どもではなく、人と人として。

- コーチの気持ではなく、選手個人の気持ちを重視していきたいと考えております。

- 敵と認識させず、相手と理解させてプレーさせる。 講習で言われた、スポーツマンシップの徹底。

- 汚い言葉を使っての指導はないですが、大声そのものが子供たちにとっての脅威とならないよう気をつけようと思います。

- 尊重、覚悟、勇気を踏まえ選手と共にスポーツマンシップを考え指導して行きたいと思います。

- 熱くならなければ大丈夫。

- 相手は敵ではなく尊重するべき相手であると伝えていきたいと思います。

- ハラスメントを意識した指導を心掛けている

- 子供にとってはコーチの大きな声でも萎縮することがあることを意識したい。

- 私は常に選手目線で指導を行う事を心がており個々の性格・体格等を考慮し接して来ました。 しかし、今回の講習でまだまだ抜けている事が有り気付く事が出しました。

- 選手への接し方について、今一度、基本に立ち返って志ざしたいと思います。

- 言葉の大切さを意識して指導している。

- 今回のPPTを選手ミーティングで活用したいと思いました。

- 選手に対する言葉づかい等を再度気を付けて指導します。

- チームワーク 思いやる心 献身 誠実を一生の価値観を養う

- 選手への声かけ時の言葉使い

- 言葉を選んで伝えていく

- 言葉使いに気をつけたいと考えます。

- 相手が子供だということを意識していく

- 相手をリスペクトすること

- 相手を尊重し、リーグの理念を育てる指導

- 言葉つかい

- 自分自身の戒めにしましょう。自らも変化しなければなりません。

- 改めてプレーヤーは子供達で大人ではないという点で共有。共に成長できるチームマネジメントをしていきたいと思います。

- 今後も大切に指導していきます。

- 尊重 思いやりをもって指導にあたりたい。

- JPを指導しているので、相手 仲間を尊重するよう指導したい

- 見聞きしたらすぐに相談します。

- プレイヤーとのコミュニケーションを大事にしていく必要があると感じた

- 子供達と目線を同じにすることも心がけたい。

- フィールドで選手に声かけする時の声量や言葉使いを見直そうと思いました。

- 子供の目線にたち指導していこうと思いました。尊重・勇気・覚悟の3つの気持ちを持てるように関わっていきたい。

- 普段から何気無しに使っている言葉がハラスメントに当たることは多くありそうなので、気をつけます。

- 子供と同じ視点でフットボール指導を行うようにしていきたいと思います。

- 主体をどこに重点的に置くかを常に考えていきたい。

- 日頃から気をつけていますが更に意識をしようと思いました。

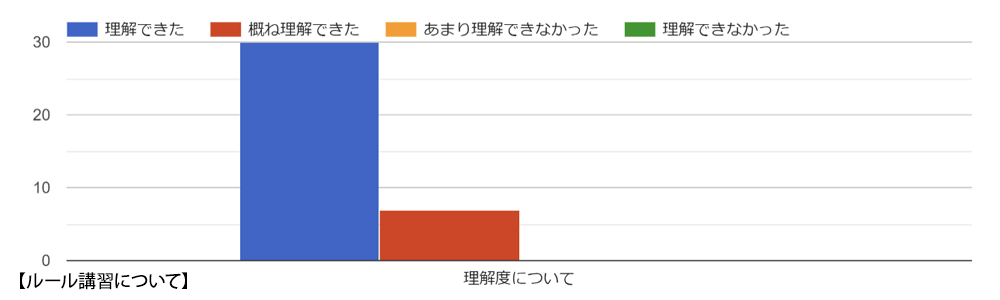

■ルール講習について

Q.ルール講習を聞いて今後の指導について活用したい点などお聞かせください。

- まず目的を指導者全員が理解する事が大切である。ミーティング等で浸透させていきます。

- より安全性を重視したルール変更だと言う点

- 反則として罰せられる前の段階で指導ができるようコーチの意識を高める必要があると感じました。

- 体格の大きな子供への指導法を考慮する。

- 変更点をしっかりと理解して練習に臨みたい

- 今後もルールについては改定されていくと思うのでアンテナを高く指導していきたい。

- 安全第一でルール遵守することを選手達にもきちんと理解してもらうよう指導します

- 自身も理解し、選手がしっかり理解してプレーを行う事を指導していく

- プレイヤーがルールをしっかり理解していく必要があると思うので、指導者が今回のクリニックで確認したことを理解して、子どもたちに伝えていきたい。

- 安全なブロックについての指導を徹底していきたいと思います。

- 私自身審判登録もしていますので常日頃から選手にはルールについてしっかり説明していきます。

- 安全性を重視した指導を心がけたい

- コンタクトスポーツであるフットボール。だが相手を思いやる気持ちを持ったブロックなど指導していきます。

- キックやシフト対応など教えなくてよいことが増えて◎。そもそもメジャースポーツと違ってルールすら知らない。(どんなスポーツかわからない)状態なのに、教える項目が多すぎ。教える項目が多い→覚える項目が多い→子供は面白くない→辞める チェスナットリーグ中の小学生と中学生の位置付けをはっきりさせた方がいいかと思います。 小学生は、自分からやりたくて(ルール知ってる・前向き)タッチやってる子は、多くはないので小学生リーグは、ルールや楽しさを自然と覚えアメフトを好きになってもらうリーグ。 中学生は、小学生を卒業して続けるかを選択してるので、もう一段階上。 ブロッキングの議論時もそうですが、小手先の話(手法)になりがちなので 位置付けを、はっきりさせて、どう子供を育てるかを考えたいです。

- なぜブリッツが禁止か、複雑なプレーが禁止かを理解して子供たちが楽しめるよう指導したいです。

- 新しいルールの徹底を図っている

- コーチも選手もお互いに、相手を尊重した振る舞いを重視したい。

- 特に体格の大きいプレーヤーには、個別に指導していきたいと思います。

- 基本をしっかり定着できるように指導していきたいと思います。

- 勝利だけではない何かを子供たちに見つける指導

- チェスナットリーグ独自のルール説明を新しいコーチに伝えやすい資料が欲しい

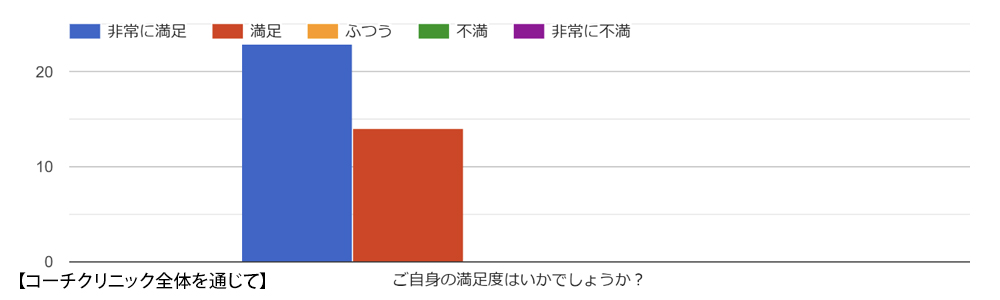

■コーチクリニック全体を通じて

Q.今後のクリニックにおいて、実施してほしいクリニックや講習などありましたら、ご意見を頂きたいです。

- クリニック内でもございましたが、継続と浸透が必要です。 また、クリニックでご使用された資料を配布を希望いたします

- ありがとうございました。 今回のクリニックの内容をしっかりチームに落とし込んで指導していきたいと思います。

- ヘッドアップ、タッチクリニックの内容を踏まえ、さらなる怪我・事故防止に取り組む為には、やはりファンダメンタルの強化・指導方法の確立が必須と考えます。 頭を上げる意識は出来てきていると思いますが、プレーの中で頭を下げささない姿勢=ファンダメンタルは、コーチクリニックに参加された大人でも未熟な部分が多々見受けられた。

- バンタムクラスにて中学校チームと対戦するときの対策(頭で当たってくる中学チームとの対戦対策)をして頂きたいと思っております。

- 怪我をしにくい体作りに関する講習

- 指導者(監督、コーチ)の資質向上、理念の共有の為のクリニックは本日の池野さんのお話など定期的に実施すべきだと思います。 子どもへの指導で、他競技の指導者に学ぶ講演会、意見交換会など。 本日はお疲れ様でした。 有難う御座いました。

- 心理カウンセラーの先生などにご協力いただき、スポーツ指導の場面での選手への言葉遣いや投げかけ方で気をつけるべきことを教えてもらえる機会があればと思います

- 吊し上げと言うことではなく、一つのプレーに対してみんなで理解する様な場があっても良いかと。

- 各チームの交流会があれば良いですねー。

- プレイブックの統一は近年中におこなってほしいなと思います。かわった隊形、モーション、シフトにたいして全く対応できないチームも多いと思います。

- また定期的にブラッシュアップさせながら、継続開催して頂ければと思います。 ご準備から開催までお疲れ様でした。

- 怪我等の応急処置方法など

- 様々なフットボールに関するスキル・テクニックについてのクリニックを開催していただきたいです。

- 救命講習

- アメフトを広めるために 他の競技がどのように広がっていったのか?

- 年一回はこのようなクリニックを開催していただきたいです。

- 各ポジションのファンダメンタルについて、定期的に実施して頂きたい

- 今回だけでなく今後も続けてください

- 全チームの交流

- 選手募集など 各チームとの交流 怪我のケアの講習

- 他チーム コーチの交流会

- 継続することで、浸透していきますので、毎年何らかな形で実施できればと思います。お手伝いが必要であればお声がけください。

- 内容を更にブラッシュアップして頂いた上で、同様の講習を起こってもらいたい。

- 安全性の向上とトレーニング効果を両立できるドリルなどを共有できる内容があれば。

- 子供達を楽しませるイベント(試合だけでなく)色々なチームが参加できるものがあれば良いと思います。

- 検証や改善を出来る場として頂きたい

- シーズン毎の検証を重ねてより良いチェスナットリーグになればと思います。

講師 松澤 裕之氏のPROFILE

■■プロフィール

松澤 裕之(まつさわ ひろし)

大阪商業大学高校教員

1983年生 (38歳)

■アメフト歴

1993年~1999年 大阪ベンガルズ所属

1999年~2003年 桃山学院高校

2006年~ 桃山学院高校コーチ(高校審判)

大阪ベンガルズコーチ(チェスナット審判)

2022年~ チェスナットリーグ審判部副部長

最後にコロナ禍の中、オンライン参加も含め約110名の審判やコーチの方々にご参加頂きました。 この場をお借りしまして、御礼申し上げます。

COACH CLINIC 2022

コーチ向けクリニック2022

2022年度はチェスナットリーグ所属のコーチを対象に『コーチ向けクリニック』を開催致しました。

このクリニックは以下の3つの目的を所属する全てのコーチを対象に行われました。

- 全ての子供達が安全で楽しくフットボールができるように環境を作る

- コーチ間の共通認識の構築 (理念やコーチングテクニックを含む)

- スポーツマンシップの構築 (相手チームへの思いやりや勝敗以上の経験を作る)

チームの垣根を超え、クリニックは2日間に分けて開催され、リーグ所属のコーチ 約130名のコーチにご参加頂きました。

チェスナットリーグではこのクリニックに両日、参加されたコーチを『チェスナットリーグ認定コーチ』とし、リーグ理念、ルール、安全なフットボールテクニックを推奨するコーチとして今後も参加して頂きます。

これからもチェスナットリーグは参加する全ての子供達に安全で楽しいフットボールを提供致します。

○クリニック 実施内容

| 1. | ブロッキング・タッチテクニック研修 | 2022年5月5日 実施 |

|---|---|---|

| 2. | ハラスメント・ルール研修 | 2022年7月23日 実施 |

日本少年アメリカンフットボールリーグ

日本少年アメリカンフットボールリーグ